はじめに

デバイスコメントは無くても問題なくプログラムは動作しますが、デバイスコメントが無いと動作内容が全く分からなくなるというデメリットがあります。

メリットとしては、各デバイス(R,MR,B等)にコメントを付けることで見たときに分かりやすいだけでなく他人がラダーを読んだときに動作内容が理解しやすく、デバック時にデバイスを間違えることが

減ります。

入力方法

今回はコメントを入力する方法をいくつか紹介していきます。

例ではR001をセンサの入力信号と仮定しています。

デバイス入力後にコメントも入力

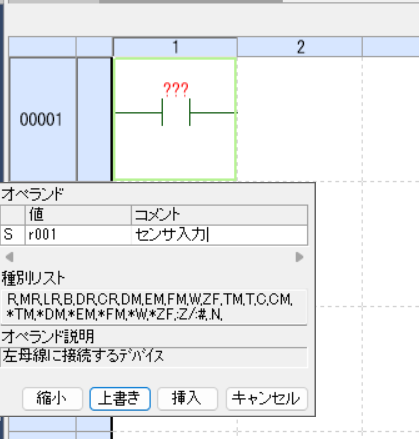

F5(ショートカットキー)からA接点を入力しようとすると画像のようになります。

接点を入力後[tab]で右の欄に入力することができます。

ここに入力したものが各デバイスの接点等の下に表示されます。

他にもショートカットキーではなく、直接入力によって接点を追加する場合でも同様に

デバイスコメントを入力できます。

[A space r1]と入力するとR1のA接点が入力できますが、この時に[tab]で右の入力欄に移動し

デバイスコメントを入力することができます。

デバイスコメント編集から入力

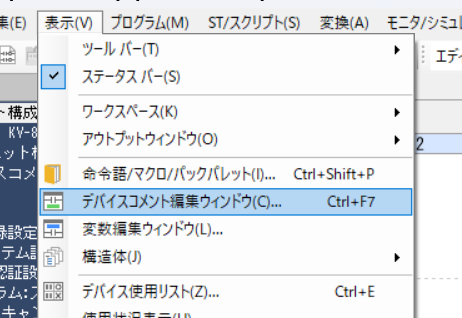

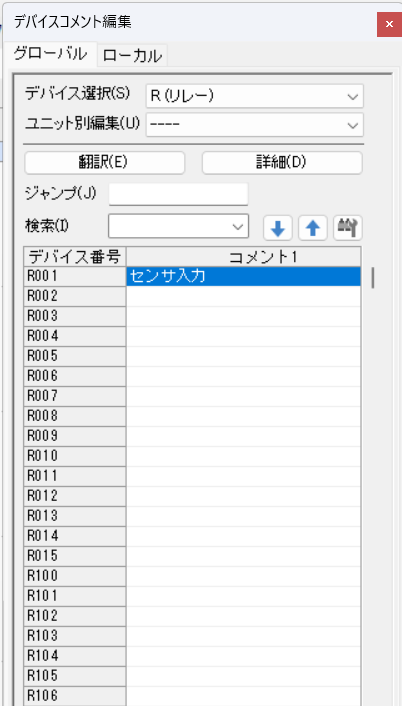

デバイスコメント編集ウィンドウを開くことでコメントを一覧で編集できます。

表示(V)タブのデバイスコメント編集ウィンドウをクリックすると画面上にウィンドウが表示されます。

このウィンドウでは、一覧で入力していくことが可能です。

デバイス選択で任意のデバイスに変更できます。

検索にコメント入力したいデバイス番号を入れて検索すると便利です。

初期設計段階では各デバイスに何を割付するかが決まっていると思います。

その場合はエクセルからコピーして貼り付けすることでデバイスコメントの入力時間を短縮できます。

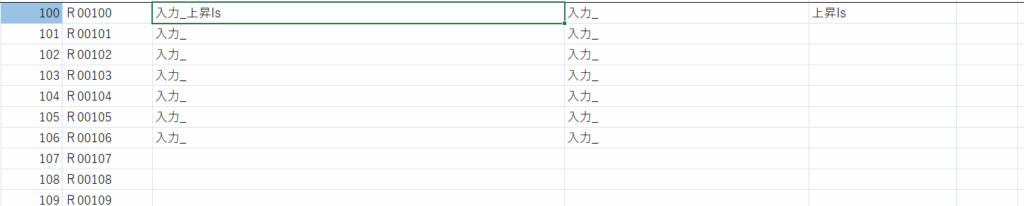

参考エクセル

エクセルを使うと文字の結合やコピーが簡単なので私はいつもエクセルでデバイスコメントを

作ってからコピペしています。

コメント入力欄は3つのセルに入力されている文字を結合しています。

=の後にセルを選択、&を付けてセルを選択すると文字の結合ができます。

ここにコメントを入力していき、出来上がったものをkvstudioの方に貼付けます。

このエクセルは青の所にデバイス先頭番号を入力すると1ワード分入力されるようになっています。

詳しくは下のリンク記事で解説しています。

おわりに

コメントには~LSや~SOLなど分かりやすいコメントを付けておくと自分も、改造等で見た他人も理解しやすくなります。

異常_~や原復_~(原点復帰)とコメントを付けておくとより分かりやすくなります。

デバイスコメントの付け方や入力方法は人や会社によって変わってくるので上記は参考です。

デバイスコメントはできるだけ分かりやすく短く設定できるとラダーの可読性も上がると思います。

コメント